地方裁判所は民事訴訟だけでなく和解や陳述書にも依拠し、ディプログラミングの問題を無視した。

パトリシア・デュバル

2025年3月25日に東京地方裁判所が統一教会の解散を命じた決定において、裁判所は先ず、「法令に違反」(宗教法人法第81条1項)の解釈について論じています。

裁判所は次のように述べています:「しかし、民法709条が一定の行為を禁止する旨を定めた規定であるとはいえないものの、同条の不法行為を構成する行為は、不法行為法上違法と評価される行為、すなわち、一定の法規範に違反する行為であり、行為者は、同条という法令の規定により損害賠償責任を課せられる。」

民法第709条は次のように定めています:「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

つまり、裁判所は、「法令違反」とは「私人間の権利侵害」に等しいものと見なしたのです。しかし、前述のとおり、このような飛躍的な新解釈は、3週間前に最高裁が初めて採用したものであり、統一教会の解散を目的とした、まさに特注の解釈だと言えます。

裁判所は、教会信者の行為が「個人の意思決定の自由を制限し、正常な判断能力が損なわれた状態で献金や物品購入を強いた」と認定しましたが、この認定は、非科学的かつ既に否定された「マインド・コントロール理論」に依拠しています。

さらに裁判所は、「これらの行為は、社会的に相当とされる行為の枠を逸脱するものであり、民法上の違法行為として『法令に違反する行為』に該当する」と付け加えました。

つまり裁判所は、「人の自由意思の侵害」という主張に基づき、「社会的相当性」からの逸脱を認定し、これを「法令違反」と見なしたのです。

しかしこのような解釈は、日本が1979年に批准した国際人権規約(自由権規約、ICCPR)第18条3項に基づく信教の自由の保護義務に違反しています。「宗教又は信念を表明する自由に対する制限は、法律で定められ、かつ、公共の安全、公の秩序、健康又は道徳若しくは他人の基本的権利及び自由を保護するために必要な場合に限る。」

「法律によって定められていること」との要件についていえば、当該法律は、どのような場合に適用されるか予測し可能で、自らの行動を適切に制御できる程度に明確な規定でなければなりません。(人権擁護に関する一般意見第27号:第12条(移動の自由)1999年11月2日:「制限を課すことを認める法律は厳密な基準を用いるべきであり、制限の実施にあたる者に対して無制約な裁量権を与えるものであってはならない。」)

「社会的相当性」からの逸脱を理由に、宗教法人の解散によって宗教表現を制限することは、このような法の明確性要件を明らかに欠いています。不明確かつ定義のない「社会規範」の侵害を根拠とすることは許されません。このような措置は、日本が国際社会に対して誓約した人権保障の義務と 整合しません。

次に、裁判所は宗教法人法第81条1項のもう一つの要件、すなわち「著しく公共の福祉を害する」が充足されるかどうかの判断を迫られました。

裁判所は以下のように認定しました。

「上記(ア)の不法行為は、昭和55年頃から令和5年頃までの約43年間にわたり、全国規模で繰り返され、少なくとも、1559名(確定判決140名、訴訟上の和解448名、裁判外の示談971名)の被害者を生じさせた。」

これらの数字については、後述で検討されます。

裁判所は次のように結論づけました:「これらの不法行為により、多数の者に多額の損害を被らせ、親族を含む多数の者の生活の平穏が害されてきた。」そして、「公共の福祉に対する重大な侵害」があったと判断し、宗教法人の解散を命じました。

しかし、「公共の福祉」を理由に信教の自由を制限することには重大な疑義があります。「多数者の生活の平穏」を保護するという名目も同様です。これらはいずれも、前述の国際自由権規約第18条3項に違反しています。信仰を表明する自由に対する制限が正当化され得るのは、あくまで公共の秩序や安全への脅威など、極端な状況に限定されるものであり、「公共の福祉の侵害」や「多数者の生活の平穏」の侵害などは、この基本的人権を制限する正当な理由には含まれません。むしろ、信教の自由の保護とは、支配的多数派から敵意の対象とされ得る宗教的少数派を保護することを意味します。(人権擁護に関する一般意見第22号:第18条[思想・良心・宗教の自由]1993年7月30日)

国連自由権規約人権委員会は、日本に対して繰り返し勧告を行い、「公共の福祉」を市民的自由、特に信教の自由の例外根拠として使用することをやめるよう求めてきました。しかし日本政府は、こうした国際的批判に一貫して耳を貸さず、憲法および様々な法律、特に民法第1条1項(「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」)と、宗教法人法第81条1項(前記解散事由)にこの例外規定を残し続けてきました。

そして東京地方裁判所は、約60万人の信者を擁する大規模な宗教法人の解散を命じるにあたり、これら2つの法的根拠に明示的に依拠しました。そのため、この判決は国際人権法の下で違法と評価されるのです。

裁判所が先に挙げた被害者数(1,559人――確定判決による被害者140人、裁判上の和解による被害者448人、裁判外の和解による被害者971人)という数字は、まず文科省が解散申立ての際提出した、統一教会が敗訴した32件の不法行為民事訴訟に依拠しています。

しかし、裁判所はまず、2007年および2008年に教会信者だった人物に対してなされた4件の刑事事件に言及して議論を始めました。これらは「開運グッズ」を販売していた民間事業者に対するものであり、教会とは無関係の古い事案でした。実際、裁判所はこれらの刑事事件を宗教法人解散の判断根拠としては用いていません。にもかかわらず、これらの訪問販売法違反に基づく4件の刑事有罪判決――教会がかなり以前に中止を指導していた「ストリートセールス(路上販売)」――をあえて最初に持ち出したのは、判決全体に「色付け」をして、教会の印象を最初から悪くするためであったように見受けられます。裁判所は、全国霊感商法対策弁護士連絡会および文科省の主張に沿って、民間事業者による開運商品の販売と、教会による宗教的献金の勧誘を同一視しました。

そして、過去に教会が敗訴した32件の民事不法行為訴訟に依拠しました。そして、統一教会の教義そのものが献金者の「自由意思」を侵害する手段であり、信者は不当な影響を受けたため返金と損害賠償を受けるべきだとする全国弁連の主張を、かつて判決を下した裁判所と同様に、そのまま鵜呑みにしました。それらのかつての判決においては、民事裁判所は、単に「社会通念」あるいは「社会的相当性」といった曖昧な基準に違反しているというだけの理由で不法行為が成立すると判断して、教会に献金の返還および損害賠償を命じました。しかし、こうした判決は、前述のとおり、市民的及び政治的権利に関する国際規約に定められた要件には適合せず、信教の自由および公正な裁判を受ける権利の侵害を構成します。

注目すべき点として、裁判所は、原告の過半数が強制的に脱会させられた上で訴訟に駆り立てられたという事実に一切言及しませんでした。しかし、これは無視できる事実ではなかったはずです。なぜなら、被告側弁護士が主張書面でこの点を展開しており、実際に一件の訴訟では、神戸地方裁判所の審理において「脱会屋」の高澤守牧師が証人尋問を受け、このやり方が通常違法であることを知っている旨証言していたからです。

さらに彼は、「いったん統一教会の信仰を確立した人は、自然に離れることは不可能だと思う」と述べています。彼はこのことをもって、教会信者に対する強制的な手段を正当化しているのです。それにもかかわらず、裁判所はこの重要な側面を完全に無視し、強制下にある信者による不法行為請求は信用できないという弁護側の主張に対して沈黙を保ちました。裁判所はこの主張に回答しなかっただけでなく、言及もしませんでした。しかしこの主張は、裁判所に提出された数字に疑義を差し挟み、教会が与えたとされる損害の実態や、その継続性に新たな観点をもたらし得る、事実に基礎付けられた有効な主張だったのです。

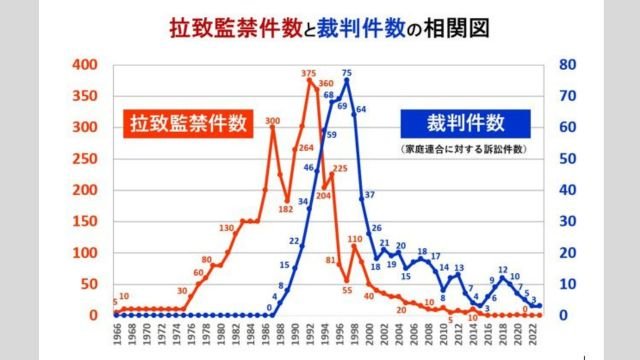

実際、弁護団は、脱会説得の件数と請求件数がほぼ比例していることを示す図表も提出しました。

上記グラフにおいて、青線は裁判件数を、赤線は拉致監禁脱会強要事件件数を示しています。裁判件数は監禁事件数の増加に比例して増加し、同事件数の減少とともに減少しています。

国連自由権規約人権委員会が2014年8月に日本政府に対しこの強制脱会をやめるよう勧告して以降、強制脱会事件数はゼロになりました。そして日本の裁判所は初めて、12年間にわたる強制脱会に対して実質的な損害賠償を認め、この手法を違法と判断しました。しかしながら、裁判所はこのような客観的な事実に基づく反論を無視し、代わりに1980年代以降に「非常に多くの請求があった」と強調しました。この時期のピークは実際には信仰破壊活動の増加によって生じたものでした。

文科省は解散命令申立て事件で、統一教会が過去40年間で敗訴した32件の民事訴訟事例を提出しました。それらはごく少数であるばかりか、殆どの事件は何十年も前のものであったため、説得力に欠けていました。そこで文科省は、裁判上・裁判外の和解事例を東京地裁に提出し、裁判所はそれらを不法行為認定に用いました。

裁判上の和解については、元信者が献金勧誘行為による損害を訴えて提起した民事訴訟で、裁判上の和解に至った事例が100件あり、そのうち6件は先の32件に含まれていました。日本では、司法は紛争の早期解決のために和解による解決を奨励しており、統一教会が裁判上の和解に応じた殆どのケースは、裁判所の和解勧告に従ったものでした。裁判外の和解については、文科省が提示した請求者数は、献金勧誘が不法行為であると主張して通知書を送付した元信者の件数であり、教会との間で金銭支払いを含む裁判外の合意が成立したものです。

しかし、裁判所がこれらの和解や任意返金までを不法行為の証拠と看做し、不法行為件数に加算したことには、重大な疑義があります。というのも、献金返金の請求があったということは、不法行為が認定されたこととはまったく別であり、これらの事案においていかなる裁判所も不法行為認定をしていないからです。

この点についての詳細な検討は、宗教学者で弁護士でもあり、OSCE(欧州安全保障協力機構)における反人種差別・反宗教差別担当代表を務めたマッシモ・イントロヴィニエ氏による判決批判の論考をご参照ください。

教会がある時点から和解・返金政策を取ったのは、全国弁連が教会を壊滅させる戦略の一環として高額経費と長期間を要する訴訟を組織的に繰り返していたため、これに巻き込まれることを避ける意図がありました。しかし東京地裁は、これらの献金返金件数までを不法行為の証拠とし、さらに、文科省が不透明な手続で取得した陳述書(詳細は筆者の別稿を参照)までを根拠に含めました。

このようにして数値を人工的に膨らませたにもかかわらず、最終的に裁判所の論拠は破綻しました。というのも、裁判所は最終的に、「近年における請求件数は著しく減少し、実質的にゼロになっている」と認定したからです(これは、上記のグラフ――請求件数と脱会説得件数の比較――に明確に示されています)。

この減少は、教会が信者による献金勧誘に対して極めて厳格な監視体制を敷いたこと、そして教会自身を守るために内部対策を講じたことにも起因します。とりわけ、教会は2009年に「コンプライアンス宣言」を採択し、これは今回の判決文でも詳しく検討対象とされています。

Patricia Duval is an attorney and a member of the Paris Bar. She has a Master in Public Law from La Sorbonne University, and specializes in international human rights law. She has defended the rights of minorities of religion or belief in domestic and international fora, and before international institutions such as the European Court of Human Rights, the Council of Europe, the Organization for Security and Co-operation in Europe, the European Union, and the United Nations. She has also published numerous scholarly articles on freedom of religion or belief.