安倍晋三暗殺後、突如として宗教二世問題が日本の公共言説の中心となった。

Read the original article in English.

2022年7月8日、日本の安倍晋三元首相が、山上徹也という男に暗殺された。山上は取り調べに対し、安倍氏が統一教会に友好的だったことへの報いとして犯行に及んだと供述している。彼はまた、母親が同教会の信者で、過度な献金が原因で2002年に破産し、子どもたちの世話を怠ったと述べた。

日本の宗教を専門とするアダム・ライオンズは、2025年5月号の『ノヴァ・レリジオ』誌に論文を発表し、日本の世論が山上を統一教会の「被害者」として認識する傾向がどれほど強いかを論じている。この出来事は、日本の公共言説において「宗教二世」または「二世」というテーマを浮き彫りにした。

この問題は決して目新しいものではない。ライオンズはある学会発表で、1960年代に刊行された影響力のある自伝的小説『人間の運命』(芹沢光治良〔1896–1993〕、全14巻)を取り上げている。この作品で描かれる天理教(日本で最も古く、かつ最も大きい新宗教の一つ)への批判は、山上が統一教会について語った内容と重なる部分がある。芹沢は、父親が天理教への献金によって家庭を崩壊させ、布教活動に専念するために自分(小説では次郎と呼ばれる)を祖父母に預けたと強く主張している。

安倍元首相の暗殺の後、初めて「宗教二世」の問題が日本社会で深刻な課題として認識されるようになった。「二世」という言葉は、統一教会で育った人々に限らず、信者であったかどうかに関係なく用いられる(実際山上自身は入会していなかった)。その対象には、他の宗教も含まれていた。

批判の矛先は、統一教会に加えてエホバの証人にも向けられ、さらに幸福の科学など他の新宗教にも広がった。加えて、日本最大の在家仏教団体である創価学会も対象となり、最終的には福音派プロテスタントを含む保守的な宗教全般へと拡大していった。

こうした見方は、国連特別報告者から批判を受けた政府の「宗教的児童虐待」へのガイドラインにも反映されていた。そのガイドラインでは、統一教会とは関係のない慣習までも虐待とみなしていた。たとえば、子どもに誕生日を祝わせないこと(エホバの証人に典型的な慣習)、未成年の娘の中絶を阻止すること(保守的なキリスト教諸派に広く見られる)、未成年を告解に行かせ性的規範に対する違反を告白させること(主にカトリックに見られる実践)などを虐待とした。

要するに、ライオンズの言う日本社会に根付いた「規範的な世俗主義の精神」に反する考え方で育てられた人々は、「宗教二世」と分類され、親からの宗教的刷り込みの被害者と見なされるのである。

ライオンズは、安倍暗殺事件をきっかけに、日本からアメリカを含む諸外国へと広がる「第二次カルト論争」が始まったと主張している。これは、20世紀に反カルト活動家と新宗教研究の学者たちが対立した「カルト論争」に続くものである。

ライオンズは、第一次カルト論争と第二次カルト論争の違いは、反カルト側が注目する「対象」にあると指摘している。第一次論争では、新宗教に改宗した若者たちが主な関心の的だったのに対し、現在の論争では改宗者ではなく、生まれながらにして宗教二世となった人々に焦点が当てられている。

ライオンズは、第一次と第二次の違いを示すにあたり、改宗者に焦点が当てられていた時代には、反カルト主義者の主な武器が「洗脳」理論だったことを強調している。これに対し、「宗教二世」においては洗脳やマインドコントロールの問題はそれほど大きな比重を占めていない。むしろ二世たちは、自分の不幸を「親ガチャ」のせいにする傾向がある。

もっとも、「洗脳」というナラティブは、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が主導する公共論争において依然として重要な位置を占めている。同団体は最も古い反カルト・反統一教会組織であり、2025年3月の一審判決で統一教会の宗教法人解散が命じられた際にも、マインドコントロールの主張が争点として扱われるよう働きかけた。しかしライオンズは、こうした全国弁連の「伝統的」な反カルト路線は、いまや「宗教二世」を支援する新しい団体によって挑戦を受けており、そのレトリックは大きく異なっていると指摘している。

さらに、第一次と第二次カルト論争のもう一つの違いは、日本の宗教学者の多くが反カルト主義者と足並みをそろえている点にある。第一次カルト論争では、新宗教を研究する学者たちは、「カルト」とレッテルを貼られた団体が米国やヨーロッパの法廷で勝訴するうえで重要な役割を果たした。

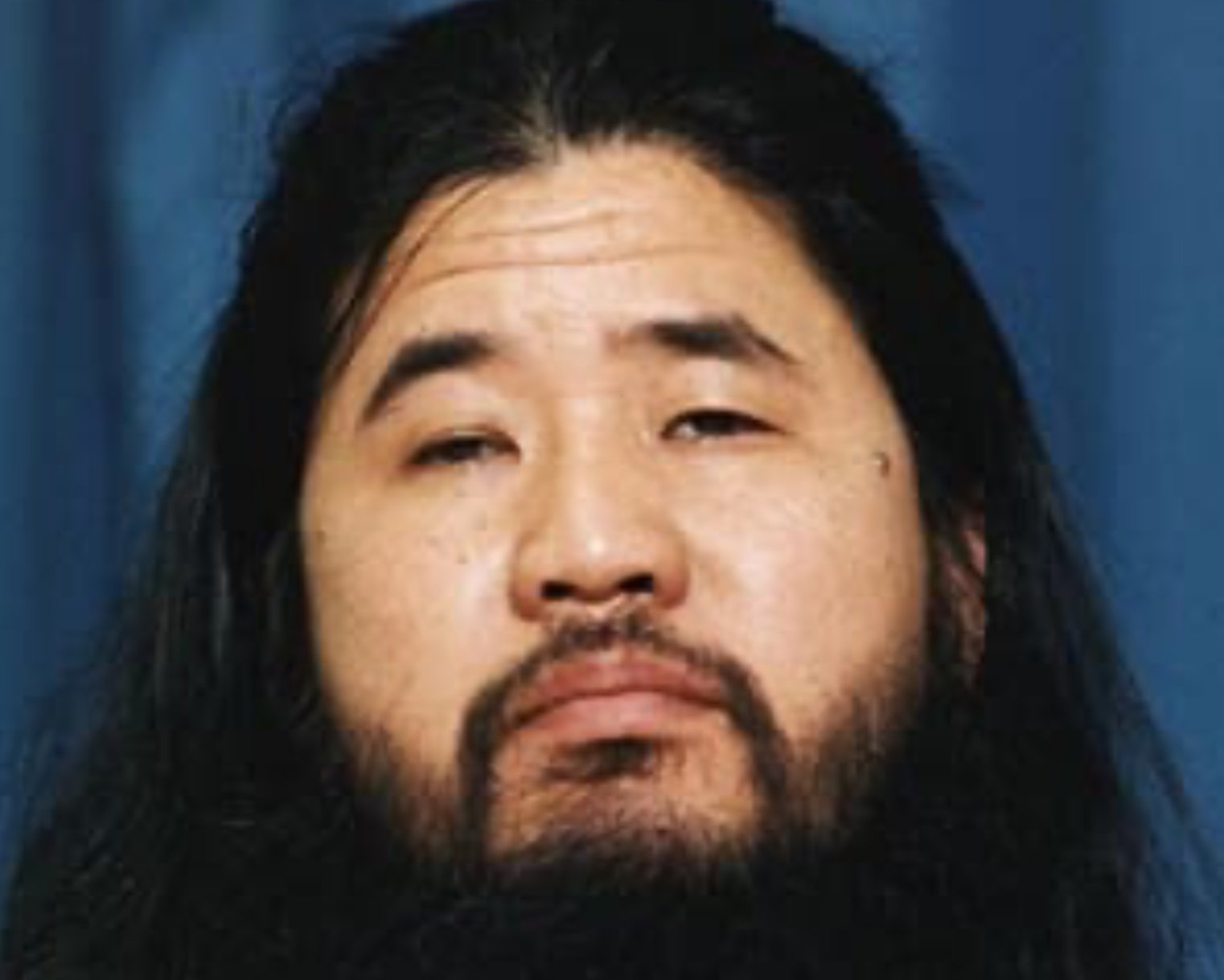

ライオンズは、日本でこのような驚くべき状況が生じている理由については詳しく触れていない。私の見解では、その背景の一因には新宗教団体オウム真理教による一連の犯罪、なかでも1995年に東京の地下鉄で発生したサリン事件があると思われる。実際、一部の日本の研究者は、かつてオウム真理教の行事に参加していた。

オウムの犯罪が明るみに出た後、メディアから「危険なカルト」とされた運動に同情的な立場を示した日本の研究者は、嫌がらせを受けることなく学問的キャリアを続けるのは不可能になった。その結果、多くの研究者が反カルトの立場へと転じていった。反カルト思想に異議を唱える若手の日本人研究者は、多くの場合、日本国内ではなく海外の学会で、しかも英語でのみ発表を行っている。

Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.