Mentre i giainisti cercano la liberazione spirituale alla fine della vita, l’auto-immolazione buddhista e gli attentati suicidi musulmani sono forme diverse di azioni politico-religiose.

di Massimo Introvigne*

*Relazione presentata alla Occult Convention IV, Parma, 6 settembre 2025.

Articolo 3 di 5. Leggi l’articolo 1 e l’articolo 2.

Nel giainismo, il Sallekhana è un rituale sacro che prevede un digiuno volontario fino alla morte. Non è considerato un suicidio dai giainisti, ma spesso è etichettato come tale da osservatori esterni. Sia i monaci sia i laici che si avvicinano alla fine della vita lo praticano, incarnando i valori fondamentali del giainismo: la non violenza (ahimsa), il distacco e la purificazione karmica. La pratica consiste nel ridurre gradualmente l’assunzione di cibo e acqua mentre si medita, si prega e si riflette spiritualmente. Il suo obiettivo è quello di una rinuncia graduale al corpo e alle passioni, per liberarsi dai legami karmici e preparare l’anima alla liberazione (moksha).

Questo processo regolamentato richiede piena consapevolezza, dichiarazione pubblica e il controllo da parte di una guida spirituale. I testi giainisti descrivono il rituale, in cui i partecipanti rinunciano ai cibi solidi, poi ai liquidi e a ogni sostentamento, cercando il perdono delle colpe e riflettendo sulle proprie azioni passate. Il processo può durare settimane o mesi ed è normalmente supervisionato da un monaco giainista.

Il Sallekhana non è considerato un suicidio dai giainisti perché non è motivato dalla passione, dalla disperazione o dalla violenza. La filosofia giainista distingue tra la morte causata dall’intreccio karmico e la morte accolta come liberazione spirituale, considerandola il culmine di una vita vissuta eticamente.

Dal punto di vista legale, il Sallekhana ha dovuto affrontare alcune difficoltà: nel 2015 l’Alta Corte del Rajasthan lo ha vietato, equiparandolo al suicidio secondo la legge indiana. La comunità giainista ha protestato, affermando che la pratica è protetta dall’articolo 25 della Costituzione indiana, che garantisce la libertà religiosa. La Corte Suprema ha revocato il divieto più tardi nello stesso anno, riconoscendolo come pratica religiosa legittima.

Questa pratica suscita discussioni significative sulla libertà religiosa e sulla sacralità della vita, mettendo in discussione la visione occidentale del suicidio, che spesso suggerisce un disagio psicologico. Nel giainismo, la morte può essere un atto deliberato, etico e persino gioioso. Il Sallekhana sfida i sistemi giuridici secolari inquadrando la morte come un atto sacro. Non è un rifiuto della vita, ma il culmine della disciplina spirituale. La pratica solleva interrogativi sul ruolo dello Stato nella regolamentazione dei rituali. Dimostra come il suicidio rituale possa essere radicato in una filosofia di non violenza e purificazione spirituale, piuttosto che nella protesta o nella disperazione.

L’auto-immolazione, che consiste nel darsi fuoco, è una forma di protesta impressionante e simbolicamente potente. Esiste anche in contesti non religiosi, come nel caso dello studente ceco Jan Palach, che si diede fuoco a Praga nel 1969 per protestare contro l’invasione sovietica dell’anno precedente. È stata utilizzata nelle tradizioni buddhiste per esprimere dedizione spirituale, opposizione politica e dissenso morale. Sebbene il buddhismo di solito scoraggi il suicidio, l’auto-immolazione è diventata un atto ritualizzato in specifici contesti storici e culturali.

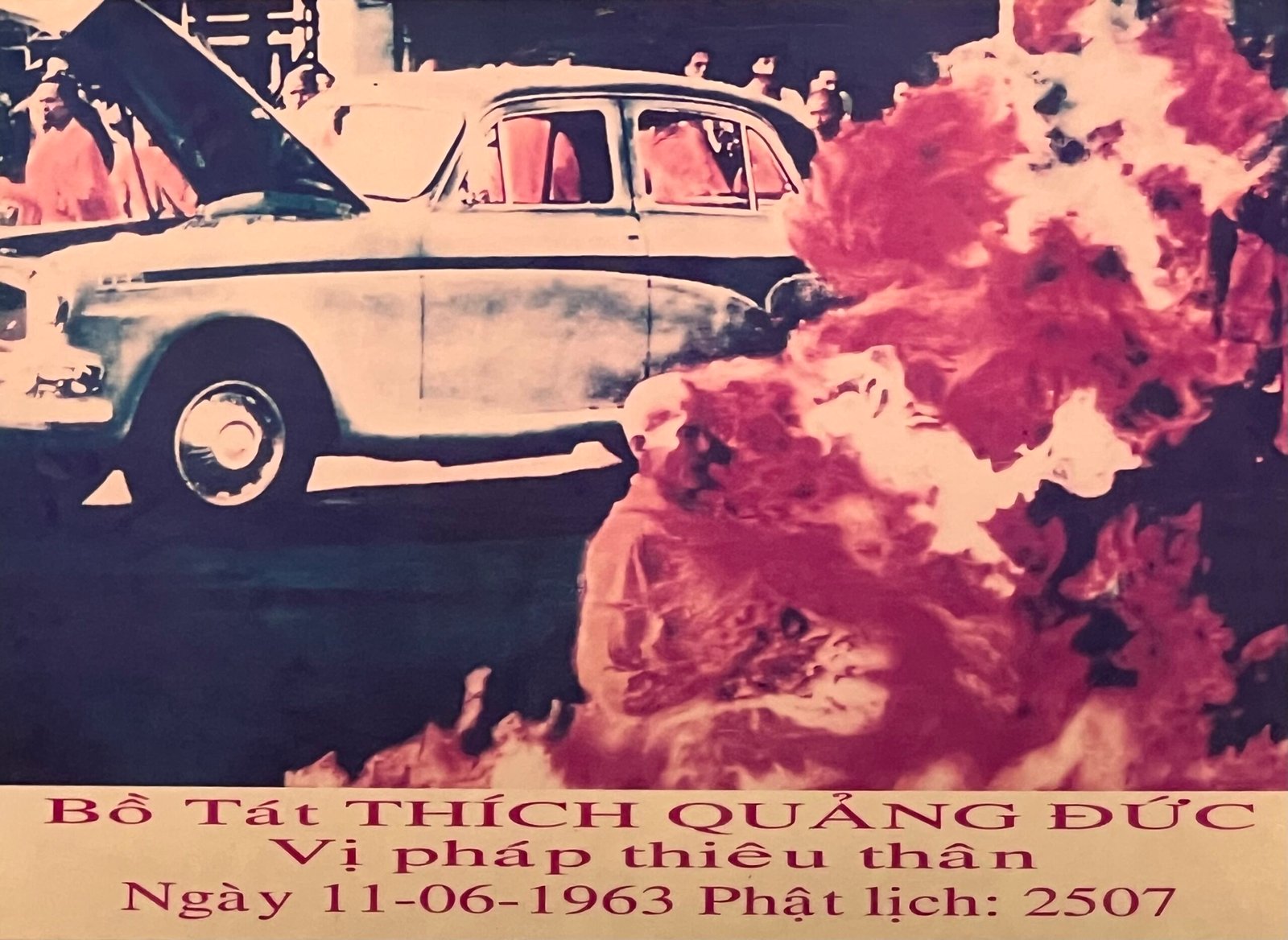

L’11 giugno 1963, il monaco Mahayana vietnamita Thích Quảng Đức si sedette nella posizione del loto in un incrocio trafficato di Saigon, si cosparse di benzina e si diede fuoco. Lo fece per protestare contro il governo sudvietnamita del presidente Ngô Đình Diệm, accusato di perseguitare i buddhisti per favorire la minoranza cattolica.

L’atto fu organizzato con cura. Quảng Đức informò gli altri monaci del suo piano e la protesta fu studiata per attirare la massima attenzione. I giornalisti erano presenti e le foto del monaco in fiamme fecero il giro del mondo, diventando un potente simbolo di sfida.

L’auto-immolazione di Quảng Đức fu un atto deliberato basato sui principi buddhisti, non un gesto impulsivo dettato dalla disperazione. Nel buddhismo Mahayana, l’ideale del bodhisattva enfatizza il sacrificio di sé per il bene degli altri. I “Jātaka”, che raccontano le vite precedenti del Buddha, contengono storie di auto-immolazione per salvare gli altri o mostrare compassione.

Il corpo del monaco fu cremato in seguito, ma si dice che il suo cuore sia rimasto intatto, diventando una reliquia venerata. Le sue azioni ispirarono ulteriori proteste e contribuirono alla caduta del regime di Diệm.

Dal 2009, più di 160 tibetani – monaci, monache e laici – si sono dati fuoco per protestare contro il dominio cinese. Questi incidenti si sono verificati principalmente nella Regione Autonoma Tibetana e nelle province vicine con una grande popolazione di tibetani, come il Sichuan e il Qinghai.

L’auto-immolazione tibetana è un fenomeno recente che non fa parte della tradizione buddhista locale. È emersa come forma di protesta nel contesto della crisi sociopolitica in Tibet, soprattutto dopo le rivolte del 2008 e l’inasprimento della repressione cinese.

Le motivazioni di queste azioni sono complesse. I manifestanti chiedono in genere il ritorno del Dalai Lama, la libertà religiosa e l’autogoverno del Tibet. Le lettere e i video d’addio mostrano una combinazione di fede religiosa e urgenza politica. Sebbene il Dalai Lama abbia dichiarato di non sostenere l’auto-immolazione, ha riconosciuto il coraggio e le intenzioni di coloro che scelgono di compiere questo gesto.

L’auto-immolazione tibetana è una forma di nazionalismo buddhista che combina l’identità religiosa con la resistenza politica. Non è vista come un suicidio, ma come un atto sacrificale volto ad attirare l’attenzione internazionale sulle sofferenze del Tibet.

Da un punto di vista dottrinale, l’auto-immolazione mette in discussione i principi buddhisti della non violenza e della sacralità della vita. Tuttavia, nelle tradizioni Mahayana, il motivo alla base dell’azione, come la compassione, la protesta o il risveglio, può trasformarla in un atto spirituale.

Questi casi dimostrano come l’etica buddhista possa essere reinterpretata durante le crisi e come il suicidio rituale diventi una forma di protesta quando non sono disponibili altre opzioni.

Il terrorismo suicida è un fenomeno del tutto diverso e rimane uno dei temi più dibattuti e fraintesi nel dibattito religioso moderno. Sebbene gli insegnamenti islamici tradizionali condannino il suicidio, le organizzazioni radicali hanno reinterpretato il concetto di martirio (shahada) per legittimare gli atti di autosacrificio compiuti in nome della jihad.

Come abbiamo visto nel primo articolo di questa serie, il Corano proibisce esplicitamente il suicidio e la legge islamica tradizionale lo considera un peccato grave con dure ripercussioni nell’aldilà.

Nella tradizione islamica, il martirio occupa una posizione di grande prestigio. Ai martiri è assicurato il paradiso e la loro morte è considerata un nobile sacrificio. Si crea così una tensione teologica: sebbene il suicidio sia condannato, morire in battaglia per la fede è considerato un atto glorioso.

I gruppi radicali sfruttano questa ambiguità. Ridefiniscono gli attentati suicidi come atti di martirio, sostenendo che l’intenzione non è l’autodistruzione, ma la difesa dell’Islam. La maggioranza degli studiosi islamici non sostiene questa reinterpretazione, ma essa ha guadagnato terreno nei circoli militanti.

“Il mercato dei martiri”, un libro che ho scritto in collaborazione con il sociologo americano Laurence R. Iannaccone, esplora come modelli economici possano aiutare a comprendere il terrorismo suicida. Noi suggeriamo che i gruppi terroristici operino come imprese ideologiche, fornendo incentivi spirituali, riconoscimento sociale e un senso di comunità in cambio del sacrificio estremo.

I terroristi suicidi non sono “irrazionali”; assumono decisioni calcolate sulla base dei benefici percepiti: spirituali, familiari e ideologici. Le organizzazioni terroristiche reclutano individui con una forte identità religiosa e rivendicazioni sociali. Offrono narrazioni di eroismo e trascendenza. L’offerta di potenziali terroristi suicidi dipende dalla domanda ideologica. I leader carismatici agiscono come “imprenditori”, elaborando giustificazioni teologiche convincenti.

Il libro nega la tesi secondo cui la povertà o la malattia mentale siano alla base del terrorismo suicida. Molti attentatori sono istruiti, appartengono alla classe media e sono socialmente integrati. Le loro azioni sono presentate come altruistiche, volte a difendere l’umma (comunità musulmana) e ottenere la ricompensa divina.

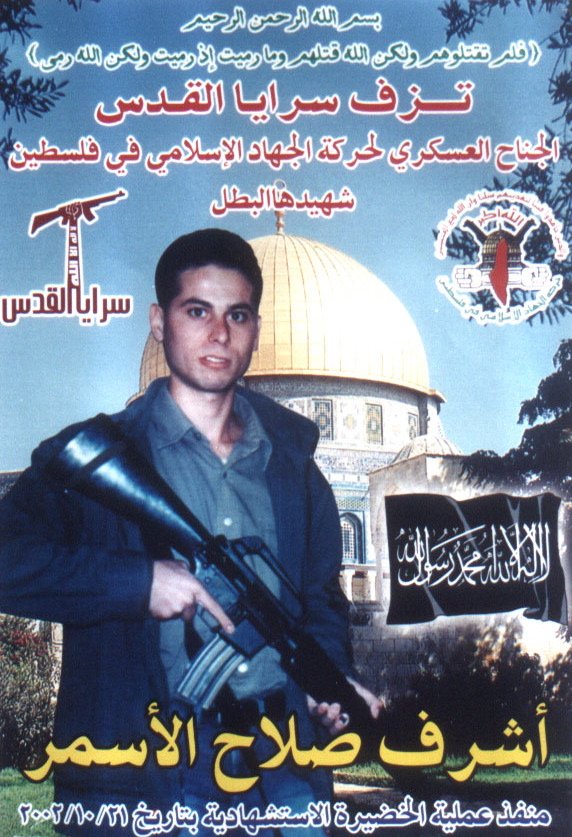

Gruppi come Hamas e la Jihad Islamica hanno utilizzato gli attentati suicidi come arma tattica contro obiettivi israeliani. I martiri sono celebrati con manifesti, funerali solenni e sostegno finanziario alle famiglie. Al-Qa’ida e l’ISIS hanno istituzionalizzato il terrorismo suicida, addestrando attentatori e glorificando la loro morte in video di propaganda. In Nigeria, Boko Haram ha impiegato attentatrici suicide per attaccare obiettivi civili e militari.

Questi atti vanno oltre la politica; sono ritualizzati e radicati in un’escatologia esoterica islamica. I temi chiave includono la promessa del paradiso, la purificazione dal peccato e la difesa della legge divina.

Molti autorevoli studiosi islamici hanno condannato il terrorismo suicida come un’interpretazione errata degli insegnamenti coranici. Le fatwa di istituzioni come Al-Azhar etichettano tali atti come “haram” (proibiti). Sottolineano che il martirio dovrebbe essere accettato solo in una situazione di legittima difesa, non attraverso l’uccisione di persone innocenti.

Tuttavia, il persistere del terrorismo suicida dimostra come credenze apocalittiche ed esoteriche possano prevalere sulle dottrine tradizionali. Illustra inoltre come il suicidio rituale, in questo contesto, si trasformi in una forma di espressione religiosa utilizzata come strumento militare.

Massimo Introvigne (born June 14, 1955 in Rome) is an Italian sociologist of religions. He is the founder and managing director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), an international network of scholars who study new religious movements. Introvigne is the author of some 70 books and more than 100 articles in the field of sociology of religion. He was the main author of the Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedia of Religions in Italy). He is a member of the editorial board for the Interdisciplinary Journal of Research on Religion and of the executive board of University of California Press’ Nova Religio. From January 5 to December 31, 2011, he has served as the “Representative on combating racism, xenophobia and discrimination, with a special focus on discrimination against Christians and members of other religions” of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). From 2012 to 2015 he served as chairperson of the Observatory of Religious Liberty, instituted by the Italian Ministry of Foreign Affairs in order to monitor problems of religious liberty on a worldwide scale.