この規定は、宗教法人は犯罪で有責となった場合にのみ解散できると解釈されない限り、違憲である。

小林節

5本の記事の3本目。1本目と2本目を参照のこと。注: 日本語原文の括弧内の参照はそのまま残した。

Read the original article in English.

宗教法人解散命令手続きは「厳格審査」であるべきだ

既にこのシリーズで述べたように、アメリカ合衆国最高裁で確立された憲法判例として、信教の自由は「優越的人権」とされており、それを制約しようとする政府の行為は「厳格な違憲審査」に服さなければならない。これは、人間の本質が変わらない以上、わが国の憲法学説でも標準的な理解である。(樋口陽一「憲法」(第四版)144頁)

従って、国家が宗教団体に不利益処分を下そうとする場合には、①法律で定められた「正当な事由」(しかも特に高度の公益を守る理由)があり、かつ、②法律が定めた(厳重な)「適正な手続き」に従って、判断が行われなければならないはずである。これは、日本国憲法の人権の手続規定の総則である31条の母法である合衆国憲法修正5条・14条に関する確立された運用原則である。(See, BLACK’S LAW DICTIONARY, fifth Ed. p.449.)

宗教法人法81条1項及び7項に定める手続きは違憲である

宗教法人法81条1項は、「裁判所は、左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁(文科省)、利害関係人もしくは検察官の請求により、又は職権で、宗教法人の解散を命ずることができる」と規定している。

そして、次に各号として、「一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と規定している。その後の二から五号は、一号とは明らかに次元の異なる、法人が「休眠」か「変質」した場合の規定である。だから、これらの清算は国家による後見的行政手続で行われても原則として人権侵害の問題にはならないであろう。しかし、一号は、現に宗教活動を行っている宗教法人のいわば国家による「取り潰し」に等しい手続きである以上、厳格な手続きによらなければならないはずである。

法令違憲と適用違憲

ここで、第一に問題にされるべき点は、条文上、「『法令』に違反して」とあって、「『刑事法』に違反して」となっていない事実である。これまでの、アメリカ合衆国(日本国憲法20条の母法国)とわが国の確立された判例によれば、宗教法人は犯罪で有責にならない限り解散されることはない。それは、犯罪という当事者間で処分してはならない「最高度の公益」を侵害した場合には優越的人権である信教の自由の行使といえども許されない(赦されない)からである。他方、民事法上の不法行為の場合には当事者間で金銭等で責任を取るか、あるいは和解により処理して済む私益にかかわるものなので、公権力としては、優越的人権に譲るべき場合だからである。

したがって、この条文は、そもそも文言上、「過度に広範な規制」として違憲であるというべきものである。いわゆる「法令違憲」である。ただし、この点に配慮して「法令」を「刑法」と狭く読む運用は可能である。それが、従来の政府見解であった。だから、それを行わない決定は「適用違憲」になるはずである。

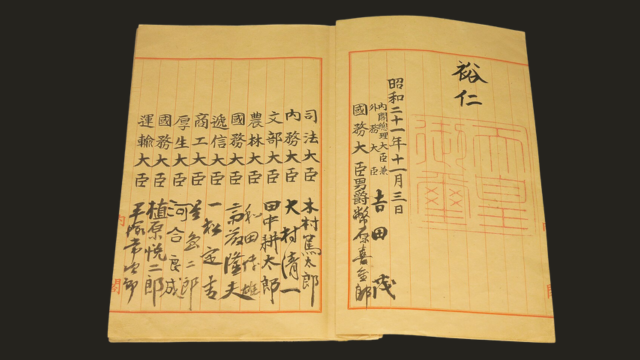

そういう意味で、3月3日に最高裁判所が下した決定は問題である。旧統一教会が宗教法人法に基づく文科省からの資料提出命令に従わなかったことに対する過料を争う裁判で、最高裁は、宗教法人法81条1項に規定された「法令違反」の「法令」には「民法」も含まれるという重大な判例変更を敢えて行った。これに従った3月25日の東京地方裁判所の決定も問題である。

憲法31条に違反

これは、憲法31条(法廷適正手続きの保障)による、公権力が人権を制約しようとする場合には、予め法律で定められた「正当な理由」と「公正な手続き」によらなければならない…という要請の前半(「根拠」の問題)に違反しているといえる。

さらに、宗教法人法の法人解散手続きには、第二に、憲法31条の要請の後半(「手続き」の問題)に違反する点もある。

宗教法人法81条7項は、本条1項の宗教法人解散命令手続きは「非訟事件手続法の定めるところによる」と規定している。

これは、宗教法人の解散命令という「優越的人権の行使の存否に関わる重大な手続き」を、国家による裁判所を利用した「後見的行政手続き」で行おうとするものである。

多言を要しないことであるが、憲法31条は、人権(今回は特に優越的人権である)を制約する場合には、予め法律で定められた「適正な」すなわち公正な手続きによることを保障しており、それを受けて、憲法32条は、誰であれ公正な裁判所における裁判を受ける権利を保障している。加えて、憲法82条は、「人権」が問題となっている裁判の「対審」は「公開」しなければならない…と命じている。

3月25日の東京地裁による解散決定に対して、旧統一教会は即時抗告を行った。しかし、東京高等裁判所においても解散という終局決定が下された場合には、最高裁に対する特別抗告が行われている間も、原裁判の執行は停止されない。そこで、清算人が選任され、教会の財産はその管理下に置かれ、そして、そこに至った一連の流れの延長線上で、債務を弁済するために売却される可能性も大きい。その結果、教会員の信仰活動に必要な教会施設について、礼拝等のための使用が制約され、教団としての宗教活動はもちろん、個々の信者たちの信教の自由も著しく制約されることは必定である。まるで解体中の家に住んでいるような不自由極まりない状態になる。

Setsu Kobayashi is a professor emeritus at Keio University and a lawyer. He is a Doctor of Law and a Honorary Doctor of Otgontenger University, in Ulaanbaatar, Mongolia. Born in Tokyo in 1949, he completed his doctoral course at Keio University Graduate School of Law in 1977. After working as a visiting scholar at Harvard Law School, he was a professor at Keio University from 1989 to 2014. During that time, he also served as an invited professor at Peking University and an associate fellow at Harvard University’s Kennedy School of Government. In 2014, he became a professor emeritus at Keio University. His books include “Constitutional Revision and Deterioration” (Jiji Press), “The Truth of Constitutional Revision” (co-authored with Yoichi Higuchi, Shueisha), “Politicians Who Do Not Understand ‘Human Rights’” (Kodansha), and several others.