人権の中で信教の自由が有する固有の地位は、宗教が自らを組織化でき、免税が認められるべきであることを意味している。

小林節

5本の記事の2本目。1本目を参照のこと。注: 日本語原文の括弧内の参照はそのまま残した。

Read the original article in English.

優越的人権としての信教の自由と厳格な違憲審査基準

1本目の記事で述べたように、信教の自由を主張しようとも(例えば重婚のような)犯罪だけは許されないのであるが、合衆国最高裁判所は、それが真摯な宗教上の主張である場合には、信教の自由を人権体系上の「優越的人権」として扱ってきた。

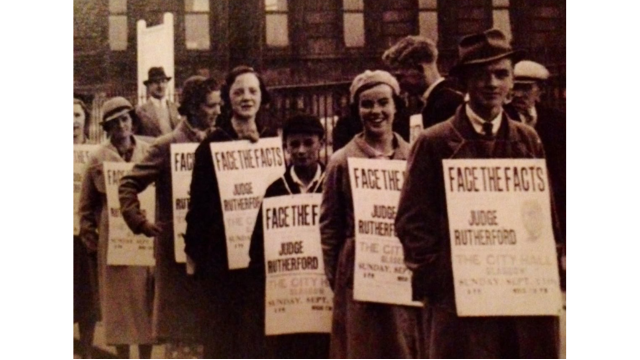

例えばエホバの証人に対する国家への忠誠宣誓の強制の合憲性が争われたW. Virg. State Bd. of Ed.事件に対する1943年の最高裁判決は、礼拝の自由を、単なる「合理性」といった貧弱な根拠によって制約してはいけない、信教の自由は、「国家が合理的に保護できる『公益に対する重大かつ緊急の危険を除去するため』だけにしか制約を受けない」とした(West Virginia Board of Education v. Barnett, 319 U.S. 624(1943) at639.)。

以来、この立場を、合衆国最高裁は一貫して踏襲している。つまり、「『至高の公益を脅かす重大な権利濫用』だけが信教の自由の制約を許す。」(Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963))。「国は、それが、『非常に重大な公益』を実現するための、『最も弾圧的でない手段』であるということを証明することにより、その信教の自由に対する権力による侵害を正当化することができる。」(Thomas v. Review Board of the Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707 (1981))。「『最高の公益』で、さらに、『その方法によらなければ実現しない公益のみ』が、正当な信教の自由の主張を否定できる。」(Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972))。「信教の自由を制約するには、その『立法目的がいかに正当であってもそれは十分に重大なものでなければならず』、かつ、それは、信教の『自由を過度に制約する方法で追求されてはならない』(つまり、『最も少ない制約手段によらなければならない』)。」(Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705 (1977))。

「『非常に重大な公益に資するためにその規制が必要であること』と、『その規制が最も穏便にその目的を達成するものであること』を、国は立証しなければならない.」(Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981))。「宗教上の信条による行為に対して国が福祉の給付を与えない場合には、『厳格な司法審査』に服さなければならない。」(Hobbie v. Unemployment Appeals of Florida and Lawton & Company, 55 U. S. L. W. 4206 (1987))等。

宗教活動における「結社」の重要性

人々が信教の自由を享受しようとする場合に、同じ信仰を持つ者同士が集まり団体を作りその信仰を実践していこうとすることは極めて自然で有効である。全ての信仰は、自由な社会にあっては、社会全体から見ればそれぞれ少数派で「変なもの」である。だから、信仰の自由の重要な態様の一つとして、同志が集まる宗教上の「結社の自由」が保障されてきた。従って、国家による教団の解散命令ということは、信仰者にとっては信仰の中心基盤を失うという死活的に重大な不利益であることは言うを待たない。

宗教法人に対する免税の意義

宗教法人として認証された場合には、その他の公益法人(学校、病院、慈善団体等)と同様に、免税の待遇を受けることになる。

これは、しばしば「金銭的な優遇」(特権)だとして、不当な逆差別ではないか?と言われることがある。しかし、免税の本質的機能は、金銭的な優遇ではなく、「宗教に対する政治権力の不介入」である。

合衆国最高裁で宗教法人に対する財産税免除の合憲性が確立されたWalz v. Tax Commission of the City of New York, 397 U.S. 664 (1970)で、最高裁は、次のように述べている。「この免税は、財産税の賦課に本来的に内在する危険、つまり、課税をきっかけにしてその団体に政府が介入する危険を除去するものである。つまり、免税は、政府が宗教を監視する危険を予防する合理的で均衡のとれた対策である。この免税を、教会が遂行している社会福祉活動あるいは慈善活動(つまり「公益」活動)を理由に正当化する必要はない。そのような側面を重視することは、特定の社会福祉計画の意義に関して『政府による評価とその基準』を導入することになり、いずれ、政府の宗教に対する『中立性』の原則が後退し、つまり、『評価するために政府が宗教を監視する』ことにつながる。そして、『免税をなくしたら、それは、教会財産に対する課税評価等を根拠に、宗教に対する政府による介入を拡大する傾向を生む』。だから、教会に免税を与えるという不変の慣行は、軽々しく除去されるべきものではない。これは、『あらゆる宗教的信条』の自由な遂行を助けるように作用している。」

このような本質に照らしても、宗教法人格の認証の取り消し(解散命令)は、軽々しく扱われるべきものではない。つまり、しばしば、「法人格を失っても、信者たちは任意団体として宗教活動を継続できる…」(光信一宏「42宗教法人の解散命令と信教の自由」憲法判例百選Ⅰ[第5版]87頁)から問題ないor困ったものだ、と言われることがある。

しかし、解散させられた場合には、その任意団体としての新しい教団は、税務当局の監視下に置かれることになる。これは、宗教人にとっては、信仰そのものに対して大きな制約を課されることに等しい。いかなる人物や組織についてもその金の流れを見れば何をしているかが全て分かってしまう。だから、宗教団体にとって会計を公権力による監視下に置かれることは、信仰そのものを管理されることに等しい。しかも、これは「優越的人権」に対する制約である以上、重大な公益目的と公正な手続きなしに奪われて良いものではない。

Setsu Kobayashi is a professor emeritus at Keio University and a lawyer. He is a Doctor of Law and a Honorary Doctor of Otgontenger University, in Ulaanbaatar, Mongolia. Born in Tokyo in 1949, he completed his doctoral course at Keio University Graduate School of Law in 1977. After working as a visiting scholar at Harvard Law School, he was a professor at Keio University from 1989 to 2014. During that time, he also served as an invited professor at Peking University and an associate fellow at Harvard University’s Kennedy School of Government. In 2014, he became a professor emeritus at Keio University. His books include “Constitutional Revision and Deterioration” (Jiji Press), “The Truth of Constitutional Revision” (co-authored with Yoichi Higuchi, Shueisha), “Politicians Who Do Not Understand ‘Human Rights’” (Kodansha), and several others.