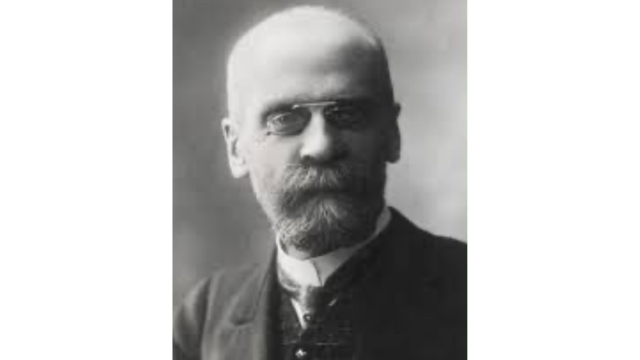

統一教会の抗告審が係属中の東京高等裁判所に、著名な法学者である慶応大学名誉教授が提出した意見書。

小林節

5本の記事の1本目。注: 参考文献に関しては、日本語原文の形式をそのまま維持した。

Read the original article in English.

人間の社会には宗教が必ず存在する

「これまで知られている人間の社会において、宗教が存在しないところはない」(É. Durkheim, “Les Formes élémentaires de la vie religieuse,” 1912, p. 33)と言われるように人間と宗教は不可分である。

人類は、他の生物と異なり知性を持っているために、この世で生起する現象の中に因果関係を発見し、それを活用して文明を向上させてきた。同時に、この世には依然として不明なことも多く、それ故に知性を持った人間は己れの不完全性を認識して、その対極にある完全で絶対的な存在を求める思いが生まれる。加えて、人類には他の生物と異なり倫理性つまり良心も備わっているために、不道徳だと知りつつも自己利益を過剰に追求してしまうことのある己れの本性に対する反省が生じ、絶対的な善の主体への憧れが生じる。これがまさに宗教の世界である。そして、宗教はそれを信じる者に人生に対する確信と意義を与えてくれる。

そういう意味で、フォイエルバッハも指摘しているように「宗教は、人間の幸福を求める本能の所産にほかならない。」(岸本英夫『宗教学』Ⅲ頁)

人間は政治的動物である

他方、人間の生活において、政治も不可欠である。

人間は、日々、己れの欲望を充足しながら生きているが、社会が私たちに与えてくれる利益には限りがある。しかし、私たち一人一人の欲望は無限で、しかも、人間は倫理的であると同時に不道徳な存在でもある。だから、人類は、国家と法という仕組みを考案して、それにより国民相互間の利害の調整を行い、全体として最大多数の最大幸福を目指す「政治」を行うことになっている。

正に、かつてアリストテレスが指摘したように「人間は政治的存在である。」(田中美知太郎編『世界の名著 8 アリストテレス』68‐69頁)

政治と宗教の本質的な矛盾

このように、いずれも人間にとって不可避な宗教と政治が、人間の日常生活の中で必然的に遭遇することになる。

しかし、ここで重要な点は、その政治と宗教が本質的に相容れないという事実である。つまり、政治は本来的に利害の「調整」であり、そこには「絶対的な善」など存在していない。ところが、宗教は特定の絶対的な善の存在を前提としている。

だから、歴史的経験が示しているように、(See, e.g., Everson v. Bd. of Ed. of Township of Ewing, 330 U.S.1,8-13(1947),etc.) 政治と宗教が「癒着」した場合には、悲劇が起こる。つまり、宗教と一体化して、「絶対的な善を確実に指向している」と主張できるようになる政治権力者は、もはや、民衆が「多数決で選択する相対的な善」になど従う理由がなくなる。そこで、政治権力者による民意の無視が始まり、専制に至る。また、宗教の側も、本来的に客観的な証明が不可能な領域を扱っているものなので、本来は信者の誠実な行いと教義の説得力のみで布教すべきものであるが(See, Giannella, Religious Liberty, Noneestablishmennt, and Doctrinal Development: PartⅡ. The Nonestablishment Principale, Harv. L. Rev. 513(1963))、宗教が国家権力と癒着してしまった場合には、安易に国家権力の「威を借りて」布教をするようになりかねない。それは人間的には自然なことではあるが、それではもはや宗教ではなく政治である。

このように、政治と宗教が癒着して双方が「堕落」を許し合った状態では、そこには民主政治も信教の自由もなくなってしまう。

政教分離の必要性

そこで、政治権力と宗教の間に、合理的な距離を置く、つまり両者の関係に相当な「けじめ」をつける必要が生じる。その基準として、歴史的な人権闘争を経て導き出された知恵が、政教分離の原則である。

これについては、ヨーロッパにおける失敗にもかかわらず、さらにイギリスにおける政教癒着がもたらした異端徒弾圧から逃れてきた清教徒たちが建国したアメリカにおいて、200年以上に渡る試行錯誤を経て確立された憲法原則が自由民主主義諸国の参考になっている。いわゆるレモン・テスト(レモン基準:Lemon v. Kurtzuman, 403 U.S. 602(1971))である。.

それは、政治権力と宗教が接触した(例えば、政府が特定の宗派を公式に利用する、又は、公的に特定宗派を禁止する等の)場合に、その「目的」あるいは「効果」のいずれかに、その宗教を「助長」あるいは「弾圧」するものがあれば違憲だとする判断基準である。

これは要するに、政治権力と宗教がそれぞれに則を守り、「宗教活動に対する公権力の中立性を維持すべき」だという憲法上の要請である。

とは言え、たとえそれが宗教的信条に由来する行為だとしても「国法により犯罪とされている行為だけは国家により免責され得ない」ことは、不動の前提である(Reynolds v. United States, 98 U.S. 145 (1878),etc.)。ということは、それが犯罪でない限り、宗教活動に対して政治権力は介入しないという政教分離という憲法原則が適用されることになる。

Setsu Kobayashi is a professor emeritus at Keio University and a lawyer. He is a Doctor of Law and a Honorary Doctor of Otgontenger University, in Ulaanbaatar, Mongolia. Born in Tokyo in 1949, he completed his doctoral course at Keio University Graduate School of Law in 1977. After working as a visiting scholar at Harvard Law School, he was a professor at Keio University from 1989 to 2014. During that time, he also served as an invited professor at Peking University and an associate fellow at Harvard University’s Kennedy School of Government. In 2014, he became a professor emeritus at Keio University. His books include “Constitutional Revision and Deterioration” (Jiji Press), “The Truth of Constitutional Revision” (co-authored with Yoichi Higuchi, Shueisha), “Politicians Who Do Not Understand ‘Human Rights’” (Kodansha), and several others.